Appena diplomata, nell’attesa che venisse bandito il Concorso magistrale, ho fatto la segretaria in una piccola industria un po’ speciale.

Appena diplomata, nell’attesa che venisse bandito il Concorso magistrale, ho fatto la segretaria in una piccola industria un po’ speciale.

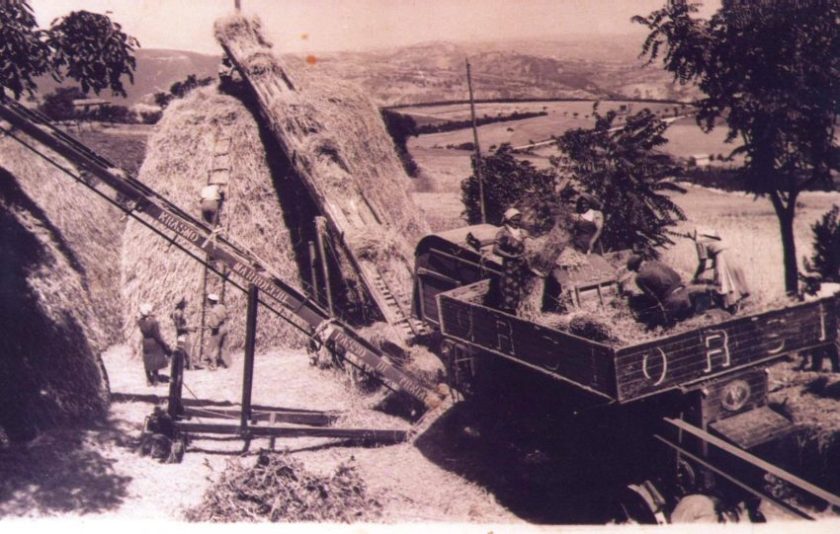

La gente la chiamava “la fabbrica della puzza” e di puzza ne faceva davvero dato che lavorava gli scarti della macellazione. In pratica lavorava materiale da discarica che invece dava lavoro e reddito a un sacco di gente.

In pratica ho scoperto lì che da tutto ciò che del bestiame macellato non è adatto all’alimentazione umana come pelle, ossa, corna, ritagli vari, si ricavano prodotti utilissimi e anche di notevole valore economico.

Attraverso procedimenti fisici e chimici da quella che pare immondizia putrescente si ricavava, con successive lavorazioni, prima del grasso, poi un tipo di colla estremamente pregiata, quindi farine per mangimi e, in ultimo, un raffinatissimo concime per piante speciali come le orchidee! In pratica tutto veniva riutilizzato.

Avevo una quantità di mansioni come andare ogni mattina a raccogliere dagli operai le dichiarazioni delle ore prestate il giorno prima, battere a macchina le lettere abbozzate dal “Ragioniere” e spesso dovevo correggerle di nascosto perché non era proprio una cima in italiano (e anche in altre cose…).

Erano appena iniziati gli anni ’60 e la fabbrica era in campagna così io dovevo occuparmi del telefono che ancora non era automatico.

C’era una lunga liturgia per fare una telefonata: io chiamavo il centralino di Jesi, la centralinista (dopo aver finito di raccontare i fatti suoi alla vicina) mi chiedeva chi volevo contattare, poi lo chiamava e quando rispondeva me lo passava: potete immaginare quanto la faccenda fosse complicata e noiosa.

Ma per me, appena uscita dal collegio, tutto era interessante e nuovo e cercavo di capire come funzionava ogni aspetto della fabbrica e dell’ufficio e in questo ero favorita da tanti del personale che mi trattavano con gentilezza dato che ero proprio una ragazzina che forse in un ambiente così completamente maschile, faceva loro tenerezza.

Ma per me, appena uscita dal collegio, tutto era interessante e nuovo e cercavo di capire come funzionava ogni aspetto della fabbrica e dell’ufficio e in questo ero favorita da tanti del personale che mi trattavano con gentilezza dato che ero proprio una ragazzina che forse in un ambiente così completamente maschile, faceva loro tenerezza.

Il capo, il Padrone, era davvero uno che si era fatto da sé; aveva forse la licenza elementare, ma una grande intelligenza e una capacità di immaginazione straordinaria. Pare avesse visto in Germania la trasformazione dei rifiuti di macellazione in “ricchezza” e aveva azzardato questa impresa.

Dinamico, decisionista, gran lavoratore. Mi trattava con educazione ma in fondo io ero l’ultima arrivata, una ragazzina e avevo poche occasioni di entrare in contatto con lui direttamente; capitava di solito attraverso il “ragioniere”.

Questo “ragioniere” era un tipo infido, bassetto di statura, pedante, supponente, frustratissimo dal ruolo che doveva svolgere agli ordini di una personalità vivace e brillante come quella del Capo e cercava di rifarsi su di me.

Capitò che in una lettera di cui mi aveva passato la minuta aveva fatto confusione fra questo-codesto-quello e aveva usato a sproposito “codesto” che secondo lui era una specie di forma elegante e obsoleta per dire “questo”.

Cercai di fargli notare che scrivendo come diceva lui in pratica chiedevamo al cliente una cosa sbagliata.

Piccato e con aria autoritaria mi disse di scrivere quello che diceva lui aggiungendo uno “scema” per buona misura.

Feci come ordinava ma conservai la minuta.

Dopo qualche giorno il cliente rispose dichiarando che non era stato in grado di capire il senso della nostra lettera.

Dall’Ufficio del Capo si levò un ruggito, il “ragioniere” accorse, si affannò a dire “Chissà cosa avrà scritto quella…”. Il Capo mi chiamò e io mi presentai con la minuta incriminata e raccontai come avevo cercato di rimediare, purtroppo inascoltata.

Restò di ghiaccio poi, a voce alta, che si sentisse bene anche nell’ufficio contiguo “del ragioniere”, mi disse che io ero la SUA segretaria e da allora in poi avrei dovuto accettare soltanto gli ordini che venivano direttamente da lui. E che per favore, uscendo, passassi dal “ragioniere” e gli dicessi di andare immediatamente dal Capo. Veramente mi pare di ricordare un “dica a quel testa di c…”

Non c’era bisogno che passassi a dirlo dato che le pareti erano sottilissime e la voce arrabbiata del capo riempiva ampiamente tutta la piccola costruzione, ma naturalmente andai a fare l’ambasciata e, lo ammetto, con una certa soddisfazione…